入試数学分析 第1弾 日本医科大学

- reussir

- 2020年4月19日

- 読了時間: 5分

今回は日本医科大学の数学の問題の分析、戦略を書いていきたいと思います。

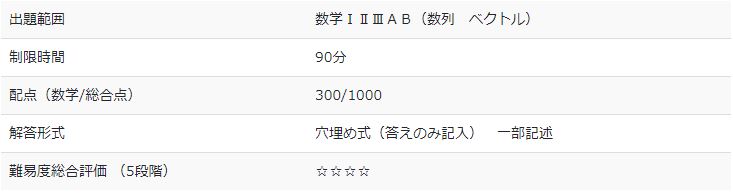

日本医科大学の数学の基本情報

このようになっています。日本医科大学(通称日医)は医学部受験生の間でも非常に人気の高い大学で、数学の問題は特に難易度が高くなっています。年度によって問題の傾向や難易度は変化しますが、近年の傾向を簡潔に挙げるのであれば

数Ⅲ極限 微積の割合が高く、計算量がかなり重い

前半の問題は比較的難易度が穏やかだが、後半は難しい問題が多い

気づかないと解けない発想力の必要な問題が1問くらいあることも

今回は2020年度の数学について問題の解説ではなく、どのような戦略で合格点をとればいいのかについて書いていきます。

まずは今年の入試問題の出題内容と難易度です。実際の問題はお手数ですが、赤本やインターネットを参照してください。

注意! 過去問の内容を含みますので、見たくない方は注意してください。問題を解き終わった後に見ることを推奨します

難易度のアルファベットはABCDの4段階評価でA<B<C<Dの順に難易度が高くなります。目安としてはBまでの難易度は合格するためには確実に押さえたい問題。Cは得意な人は得点したい問題。Dは受験生が制限時間内に解ききることはかなり難しい問題 のような感じです。あくまで大問ごとの評価なので、同じ大問の中でも(1)は簡単といったこともあります。以下詳しく解説していきます。

①定積分の計算

この問題はただ積分の計算を進めていくだけという意味では方針が見えているという点で簡単ですが、入試の試験会場で計算を間違えることなく正しい値を出すことは意外と難しいものです。更に恐ろしいのが、この問題は答えのみを解答用紙に記入するため、いくら途中式や考え方が合っていても最後まで計算が合わなかったら0点となってしまうことです。このような計算問題を解く上で肝に銘じていてもらいたいことは、簡単な問題ほど慎重に計算して満点を確実に取りに行くということです。受験の世界で評価されるのは答案用紙に書かれた解答のみです。残酷ですが、いくら勉強を重ねてきても本番で計算ミスをしてしまったらその努力は評価されません。当塾の指導では実践の中いかに計算ミスをしないかといった戦略を指導しています。

話を戻しまして、入試本番でこの問題に出会ったら、少なくとも空欄アから空欄シまでは標準的な定積分の計算問題なので確保しましょう。空欄スから空欄トまでは数学の苦手な人は後回しにしてもいいかもしれません。今までの問題より計算量がかなり増えます。また前半の誘導をきちんと使えないと計算が煩雑になってしまいます。前半の問題の意図を汲み取って、頭を整理して計算しましょう。ただ計算するだけですが、合否を分けたキー問題だったと思います。

②ベクトル 空間図形

この問題は問1 問2までは基本的なベクトルの問題なので必ず正解しましょう。問3はやや発想力が必要な問題です。問2の答えを使わずにそのまま問3を考えてしまうと、計算量がかなり煩雑になり解くことが困難になります。何のために問2があったのかを考えるという誘導の意図を汲み取るということができたかどうかで差がつく問題でした。問2の意図に気づいてしまえば問3はほとんど計算不要で解けますし、気づかず真正面から計算しようとした人は時間だけを使うことになったと思われます。皮肉にも頑張って答えを出そうと計算していた人よりも、問題を解きながらこの解法だと答えを出すのが大変だと判断して飛ばす勇気があった人が成功したと思われます。

③軌跡

この問題は全て標準的な問題です。パラメーターを消去する軌跡の問題、パラメーター表示の曲線の法線の方程式、直線の交点、楕円の方程式 と扱っている内容の1つ1つは教科書にも載っているような問題なので是非完答したい問題です。気を付ける点としたら

問1はtが正の実数全体を動くこと

問2は接線ではなく法線の方程式を求めること

全体的に計算量が多く、前の問題の計算結果を次で使うこと

です。時間をかけてもよいので確実に計算を合わせることが大切だと思います

④確率漸化式

問4までの処理量と問5の処理量が同じくらいになるレベルで問5が重いです。問4までは典型的な確率漸化式なので時間との兼ね合いになりますが解きたいところです。特に問3までは計算も煩雑でないので確実に取りましょう。一方問5はかなり難しく、制限時間内に答えを求めるのは難しいと思われます。この問題を解くくらいなら別の問題の見直しをした方が得点があがると思います。

目標点

以上の考察を踏まえた目標点は以下の通りです。とるべき問題と捨てる問題が明確になっていたため、実際の受験生の出来も団子状態になったと思われます。数学の得手不得手によって3種類の目標点を用意しています。あくまで日本医科大学に合格できる受験生のレベルを想定していますのでやや高めです。正直に言いますと、苦手な人の解くべき問題を全て解ければ合格可能なレベルになっています。あえて高めに設定しているのは実際の入試では計算ミスや把握ミスで思うように得点がとれないことがざらにあるからです。結果的に一番下に書いてある目標得点率がとれれば十分と思って下さい。

コメント